![SMILE 3 CLASS 8]()

by Sheetal Panwar | Apr 19, 2021 | CLASS 10, E CONTENT, REET, STUDENT CORNER |

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक

K. L. SEN MERTA (M.Sc. M.A. B.Ed.)

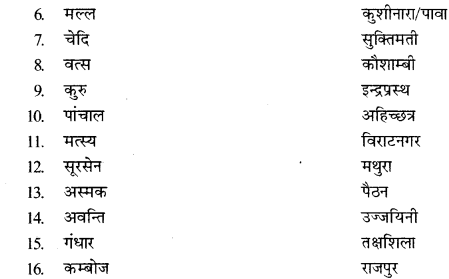

SCIENCE EDUCATOR,

These Solutions for Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक are part of Solutions for Class 10 Science. Here we have given Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक

| Board |

RBSE |

| Textbook |

SCERT, Rajasthan |

| Class |

Class 10 |

| Subject |

Science |

| Chapter |

Chapter 6 |

| Chapter Name |

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक |

| Number of Questions Solved |

144 |

| Category |

RBSE CLASS X |

आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST

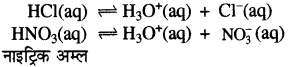

1. FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है

(क) ऑक्सीकरण

(ख) अपचयन

(ग) अपघटन।

(घ) संयुग्मन

2. एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी|

(क) अपघटनीय

(ख) विस्थापन

(ग) ऑक्सीकरण

(घ) संयुग्मन

3. इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं

(क) ऑक्सीकारक

(ख) उत्प्रेरक

(ग) अपचायक

(घ) कोई नहीं

4. दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएँ हैं|

(क) ऑक्सीकरण

(ख) अपचयन

(ग) अनुक्रमणीय

(घ) उत्क्रमणीय

5. अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं

(क) उत्प्रेरक

(ख) ऑक्सीकारक

(ग) अपचायक

(घ) कोई नहीं

6. एन्जाइम होते हैं

(क) ऋणात्मक उत्प्रेरक

(ख) धनात्मक उत्प्रेरक

(ग) स्वतः उत्प्रेरक

(घ) जैव उत्प्रेरक

7. 2Mg + O2 → 2 MgO

इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है

(क) ऑक्सीकृत।

(ख) अपचयित

(ग) अपघटित

(घ) विस्थापित

8. उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है

(क) →

(ख) ↑

(ग) ↓

(घ) ⇔

9. वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है, कहलाती

(क) जैव रासायनिक

(ख) उत्क्रमणीय

(ग) स्वतः उत्प्रेरित

(घ) अनुत्क्रमणीय

10. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा

(क) निकलती है।

(ख) अवशोषित होती है।

(ग) विलेय होती है।

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला- 1. (ख) 2. (क) 3. (ग) 4. (घ) 5. (क) 6. (घ) 7. (क) 8. (घ) 9. (ग) 10. (क)

प्रश्न 11. रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर- वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संघटन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।

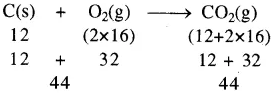

उदाहरण- कोयले को जलाने पर CO2 गैस का बनना।

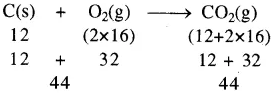

C(s) + O2(g) → CO2(g)

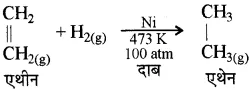

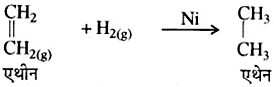

प्रश्न 12. वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइये।।

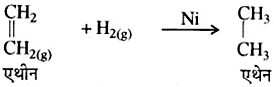

उत्तर- वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निकेल (Ni) उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 13. उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखें।

उत्तर- उत्प्रेरण मुख्यतः चार प्रकार का होता है-

- धनात्मक उत्प्रेरण

- ऋणात्मक उत्प्रेरण

- स्वतः उत्प्रेरण

- जैव उत्प्रेरण।

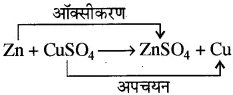

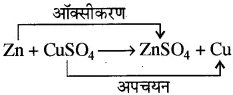

प्रश्न 14. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है?

उत्तर- यह एक विस्थापन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया है।

प्रश्न 15. रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दें।

उत्तर-

प्रश्न 16. उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं ?

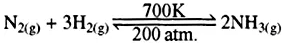

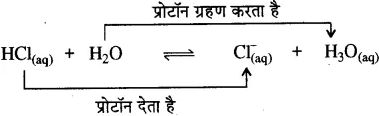

उत्तर- वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है अर्थात् जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण

Na2(g) + 3H2(g) ⇔ 2NH3(g)

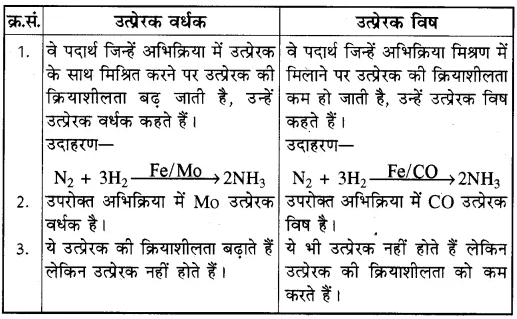

प्रश्न 17. उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष का क्या कार्य है?

उत्तर- उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं जबकि उत्प्रेरक विष से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है।

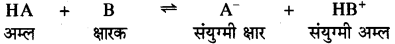

प्रश्न 18. अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौनसी अभिक्रिया कहलाती है?

उत्तर-

अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।

प्रश्न 19. वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है?

उत्तर-

वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है-

- तीव्र अभिक्रियाएँ

- मंद अभिक्रियाएँ।

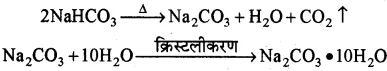

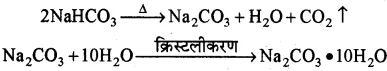

प्रश्न 20. ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दें।

उत्तर-

कैल्सियम कार्बोनेट का विघटन एक ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है।

CaCO3 कैल्सियम कार्बोनेट →Δ→ CaO + CO2↑ कैल्सियम ऑक्साइड

प्रश्न 21. किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है?

उत्तर-

उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देते हैं। लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं।

प्रश्न 22. रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है?

उत्तर-

रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नष्ट। अतः सम्पूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

23. रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ?

उत्तर-

वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है अर्थात् ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं, उसे रेडॉक्स या उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं।

प्रश्न 24. कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है?

उत्तर-

कोयले का दहन एक संयुग्मन अभिक्रिया है, किन्तु इस अभिक्रिया में कोयले का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है।

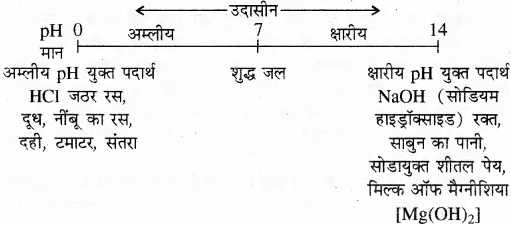

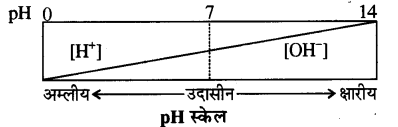

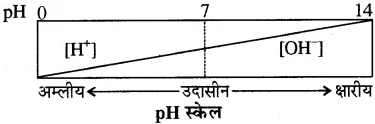

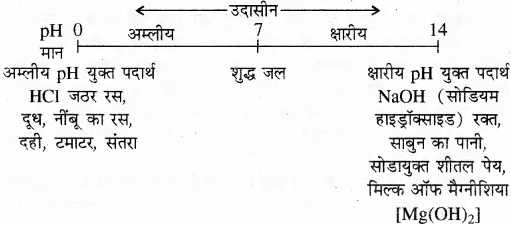

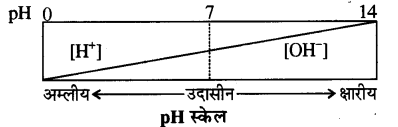

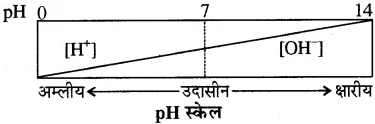

प्रश्न 25. प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की pH कितनी होगी?

उत्तर-

समान सान्द्रता के प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की pH 7 होगी क्योंकि विलयन उदासीन हो जाएगा।

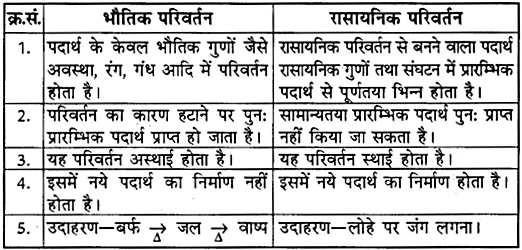

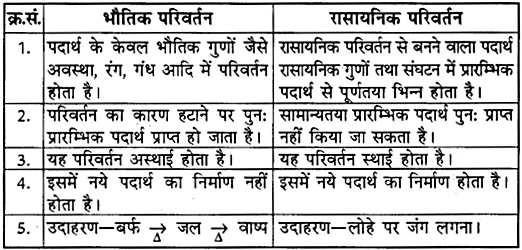

प्रश्न 26. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें।

उत्तर-

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अन्तर हैं

प्रश्न 27. संयुग्मन व अपघटनीय अभिक्रियाओं को एक-एक उदाहरण के साथ लिखें।

उत्तर-

(i) संयुग्मन अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयुग्मन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नये बंधों का निर्माण होता है।

इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का साधारण योग होता है अतः इन्हें योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है।

उदाहरण- कैल्सियम ऑक्साइड (बिना बुझा चूना) का जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड (बुझा हुआ चूना) बनाना।।

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)

(ii) अपघटनीय अभिक्रियाएँ-वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर (टूट कर) दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उन्हें अपघटनीय अभिक्रियाएँ कहते हैं। इनमें अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं। जिससे छोटे अणुओं का निर्माण होता है।

उदाहरण- CaCO3 (कैल्सियम कार्बोनेट) को गर्म करने पर CaO तथा CO2 गैस बनती है।

CaCO3(s)(चूना पत्थर) → CaO(s) + CO2(g)(कैल्सियम ऑक्साइड)

प्रश्न 28. AgNO3 + KCl → AgCI + KNO3

उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? नाम लिखें तथा समझाएँ।

उत्तर-

यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में विस्थापित होते हैं तथा नये यौगिक बनते हैं। अभिक्रिया–

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

में AgNO3, के NO3– आयन KCl के Cl– आयनों को विस्थापित कर रहे हैं जिससे सिल्वर क्लोराइड (AgCl) तथा पोटेशियम नाइट्रेट (KNO3) बन रहे हैं।

प्रश्न 29. ऑक्सीकरण व अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के आधार पर समझाइए।

उत्तर-

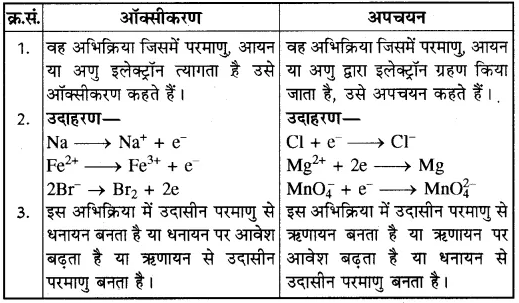

ऑक्सीकरण-ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। उदाहरण

K → K+ + e–

Fe2+ → Fe3+ + e–

2Cl– → Cl2 + 2e–

यहाँ पोटेशियम परमाणु एक e– त्याग कर K+ धनायन में, फेरस (Fe2+)

आयन एक और e– त्याग कर (Fe3+) फेरिक आयन में तथा क्लोराइड (Cl–) आयन e– त्याग कर उदासीन क्लोरीन परमाणु में ऑक्सीकृत होता है। इन अभिक्रियाओं से ज्ञात होता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है या धनायन पर आवेश बढ़ता है या ऋणायन से उदासीन परमाणु बनता है।

अपचयन-वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उसे अपचयन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण

Br + e– → Br–

MnO4– + e– → MnO4-2

Mg+2 + 2e– → Mg

यहाँ ब्रोमीन परमाणु एक e– ग्रहण कर ब्रोमाइड आयन (Br–), मैग्नेट आयन (MnO4–), एक e ग्रहण कर परमैंग्नेट आयन (MnO4-2) तथा मैग्नीशियम आयन (Mg+2) दो e– ग्रहण कर उदासीन Mg परमाणु में अपचयित हो रहे हैं। अतः अपचयन अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन से उदासीन परमाणु बनता है।

प्रश्न 30. उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? लिखें।

उत्तर-

(a) क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं

- धनात्मक उत्प्रेरक-उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।

2SO2 + O2 →NO→ 2SO3

- ऋणात्मक उत्प्रेरक-उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।

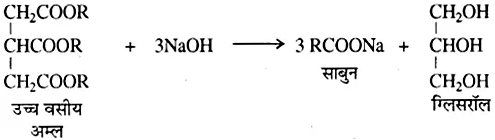

2H2O2 →ग्लिसरॉल→ 2H2O + O2

- स्वतः उत्प्रेरक-जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है अर्थात् अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उस उत्पाद को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं।

उदाहरण

CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट + H2O ⇔ CH3COOH एसीटिक अम्ल + C2H5OH एथेनॉल

इस अभिक्रिया में CH3COOH स्वतः उत्प्रेरक है।

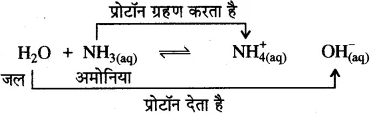

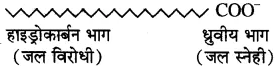

- जैव उत्प्रेरक-वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें एन्जाइम भी कहते हैं।

उदाहरण

NH2CONH2 यूरिया + H2O → यूरिएज → 2NH3 + CO2

(b) भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं

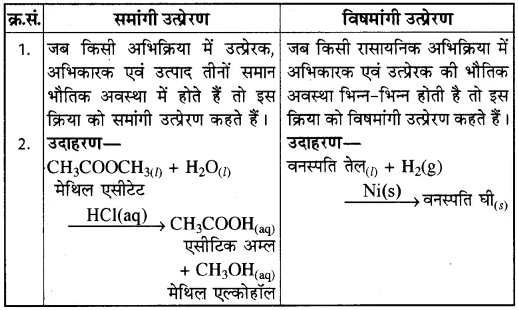

- समांगी उत्प्रेरक-जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है।

उदाहरण-

CH3C00CH3(l) मेथिल एसीटेट + H2O(l) →HCl(aq)→ CH3COOH(aq) एसीटिक अम्ल + CH3OH(aq) मेथिल एल्कोहॉल

2SO2(g) + O2(g) सल्फर डाईऑक्साइड → NO(g)→ 2SO3(g) सल्फर ट्राईऑक्साइड

- विषमांगी उत्प्रेरक-जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न-भिन्न होती है तो इस अवस्था में उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं।

उदाहरण-

N2(g) + 3H2(g) →Fe(s) →2NH3(g)

वनस्पति तेल(l) + H2(g) →Ni(s)→ वनस्पति घी(s)

सूक्ष्म विभाजित निकल धातु (Ni) की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में तेल द्रव अवस्था में, H2 गैसीय अवस्था में, Ni तथा घी ठोस अवस्था में है।

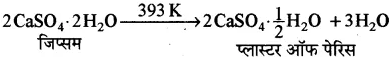

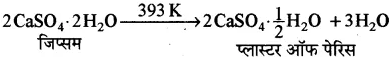

प्रश्न 31. अपघटनीय अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं? वर्णन करें।

उत्तर-

अपघटनीय अभिक्रियाओं में एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अपघटनीय अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती

(i) विद्युत अपघटन

(ii) ऊष्मीय अपघटन

(iii) प्रकाशीय अपघटन

(i) विद्युत अपघटन- जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित होकर कैथोड तथा एनोड पर भिन्नभिन्न उत्पाद बनाता है, तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरणजल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है।

2H2O(l) →विद्युत धारा→ 2H2(g) + O2(g)

2NaCl(aq) →विद्युत धारा→ 2Na(aq) + Cl2(ag)↑

(ii) ऊष्मीय अपघटन- इस अभिक्रिया में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। उदाहरण-कैल्शियम कार्बोनेट को 473K ताप तक गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 बनाता है।

CaCO3 →Δ→ CaO + CO2 ↑

(iii) प्रकाशीय अपघटन- प्रकाशीय अपघटन में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाता है।

उदाहरण-

2HBr → H2↑ + Br2

प्रश्न 32. क्लोरोफार्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहॉल मिलाकर क्यों रखा जाता है?

उत्तर-

क्लोरोफार्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। इस अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल (C2H5OH) मिला दिया जाता है।

2CHCl3 क्लोरोफॉर्म + O2 →C2H5OH→ 2COCl2 फॉस्जीन + 2HCl

यहाँ एथेनॉल अल्प मात्रा में बनी फॉस्जीन (COCl2) से क्रिया करके डाइएथिल कार्बोनेट तथा HCl बनाता है, जिससे अभिक्रिया धीमी हो जाती है।

2C2H5OH + COCl2 → (C2H5)2CO3 अविषाक्त + 2HCl.

प्रश्न 33. दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों?

उत्तर-

दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण के जलीय विलयन में उपस्थित दुर्बल अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होता अर्थात् कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में भी रहता है। अतः विलयन में अम्ल व क्षार के समान मोल होने पर भी प्रबल क्षार से प्राप्त OH- अधिक मात्रा में रहते हैं। अतः विलयन क्षारीय होता है। जिसकी pH 7 से अधिक होती है। उदाहरण

CH3COONa सोडियम एसीटेट + H2O → CH3COOH दुर्बल अम्ले (अल्प आयनित) + NaOH प्रबल क्षार (पूर्ण आयनित)

प्रश्न 34. क्या ये अभिक्रियाएँ संभव हैं? उत्तर कारण सहित लिखें।

(i) Cu + ZnSO4 → CuSO4 + Zn

(ii) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

उत्तर-

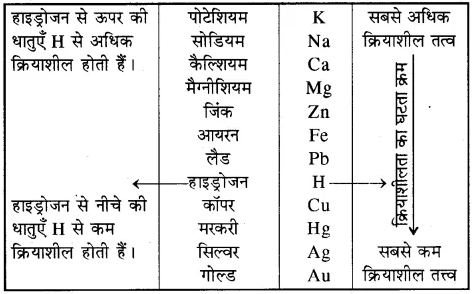

ये दोनों ही विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करते हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं होता।

(i) यह अभिक्रिया सम्भव नहीं है क्योंकि Cu, Zn से कम क्रियाशील धातु है अतः यह Zn को विस्थापित नहीं कर सकता।

Cu + ZnSO4 → CuSO4 + Zn

(ii) यह अभिक्रिया सम्भव है क्योंकि Fe, Cu से अधिक क्रियाशील है। अतः यह Cu को विस्थापित करके FeSO4 तथा Cu बनाता है।

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

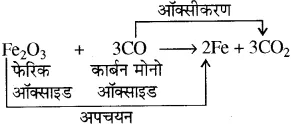

प्रश्न 35. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण-अपचयन को पहचाहिए

- C + O2 → CO2

- Mg + Cl2 → MgCl2

- ZnO + C → Zn + CO

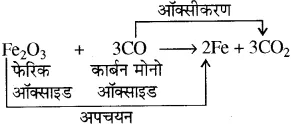

- Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

उत्तर-

- C + O2 → CO2– इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन O2 का अपचयन हो रहा है।

- Mg + Cl2 → MgCl2 -इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम (Mg) का अधिक विद्युतऋणी तत्व क्लोरीन (Cl2) के साथ संयोग हो रहा है अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन (Cl2) का अपचयन हो रहा है।

- ZnO + C → Zn + CO-इस अभिक्रिया में ZnO में से ऑक्सीजन निकल रही है अतः इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है।

- Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2-इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड (Fe2O3) का आयरन में अपचयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है।

उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है अतः इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं।

प्रश्न 36. रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं? वर्णन करें।

उत्तर-

रासायनिक अभिक्रिया-वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का रासायनिक गुण तथा संघटने मूल पदार्थ से भिन्न होता है अर्थात् किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है परन्तु पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

उदाहरण- मैग्नीशियम के फीते का दहन

2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s) मैग्नीशियम ऑक्साइड (श्वेत चूर्ण)

रासायनिक अभिक्रियाएँ मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं

(i) संयुग्मन अभिक्रियाएँ

(ii) विस्थापन अभिक्रियाएँ।

(iii) द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ

(iv) अपघटनीय अभिक्रियाएँ

(i) संयुग्मन अभिक्रियाएँ या योगात्मक अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयुग्मन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नये बंधों का निर्माण होता है।

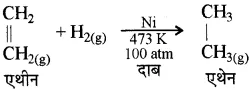

उदाहरण- एथीन का हाइड्रोजनीकरण

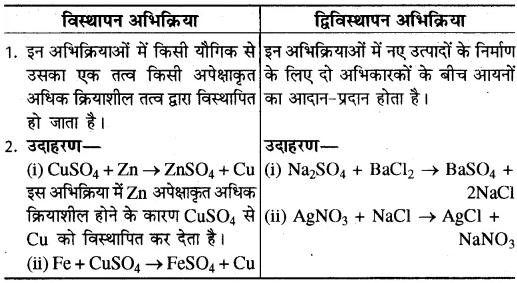

(ii) विस्थापन अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित होता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा नये बंधों का निर्माण होता है।

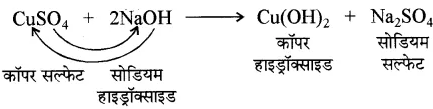

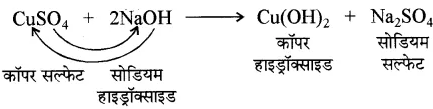

उदाहरण- CuSO4 नीला (कॉपर सल्फेट) + Zn जिंक → ZnSO4 रंगहीन (जिंक सल्फेट) + Cu

(iii) द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित होकर नये यौगिकों का निर्माण होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इनमें दोनों अभिकारकों के कुछ भाग आपस में विस्थापित होकर नए उत्पाद बनाते हैं।

उदाहरण-

(iv) अपघटनीय अभिक्रियाएँ- वे अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें अपघटनीय अभिक्रियाएँ कहते हैं। अपघटनीय अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं

(a) विद्युत अपघटन

(b) ऊष्मीय अपघटन

(c) प्रकाशीय अपघटन

उदाहरण- 2NaCl(ag) →विद्युत अपघटन→ 2NaOH(aq) + Cl2(g)↑

प्रश्न 37. ऑक्सीकरण-अपचयन से क्या समझते हैं? उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।

उत्तर-

ऑक्सीकरण तथा अपचयन को विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया जाता है

- ऑक्सीजन के संयोग एवं विलोपन (वियोजन ) के आधार पर-किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है।

उदाहरण- ऑक्सीकरण

2Mg + O2 → 2MgO

S + O2 → SO2 सल्फर डाईऑक्साइड

अपचयन-

2KClO3 → 2KCl + 3O2

- हाइड्रोजन के संयोग तथा विलोपन के आधार पर-किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है।

उदाहरण- ऑक्सीकरण

2H2S + O2 → 2H2O + 2S

इस अभिक्रिया में H2S (हाइड्रोजन सल्फाइड) गैस सल्फर (S) में ऑक्सीकृत हो रही है।

CH3CH2OH एथेनैल →[O]→ CH3CHO + H2 एथेनॉल

अपचयन-

H2 + Cl2 → 2HCl

यहाँ क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है।

- विद्युत धनी तत्त्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर-वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धनी तत्व (धन विद्युती तत्व) का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण तथा विद्युत धनी तत्व का योग होता है, उसे अपचयन कहते हैं।

उदाहरण- ऑक्सीकरण

2KI + Cl2 → 2KCl + I2

H2S + Cl2 → 2HCl + S

इन अभिक्रियाओं में पोटेशियम आयोडाइड (KI) का आयोडीन (I2) में तथा H2S का सल्फर (S) में ऑक्सीकरण हो रहा है।

अपचयन-

Cl2 + Mg → MgCl2

यहाँ क्लोरीन (Cl2) का मैग्नीशियम क्लोराइड (MgCl2) में अपचयन हो रहा है।

- विद्युतऋणी तत्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर-वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी पदार्थ का विद्युतऋणी.तत्व के साथ संयोग होता है, उन्हें ऑक्सीकरण तथा जब किसी पदार्थ में से विद्युतऋणी तत्व निकलता है तो उन्हें अपचयन अभिक्रियाएँ कहते हैं ।

उदाहरण- ऑक्सीकरण

Ca + Cl2 → CaCl2

यहाँ कैल्सियम (Ca) का अधिक विद्युतऋणी तत्व क्लोरीन (Cl2) के साथ संयोग हो रहा है अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।

अपचयन-

2FeCl3 + H2 → 2FeCl2 + 2HCl

इस अभिक्रिया में FeCl3 में से ऋण विद्युत तत्व Cl के निकलने के कारण इसका अपचयन हो रहा है।

सारांश के रूप में ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋणविद्युती तत्व का योग होता है। अथवा हाइड्रोजन या किसी अन्य धनविद्युती तत्व का निष्कासन होता है।

इसी प्रकार अपचयन वे अभिक्रियाएँ हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या किसी अन्य धनविद्युती तत्व का योग होता है अथवा ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋणविद्युती तत्व का निष्कासन होता है।

आजकल ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा इलेक्ट्रॉन के आदान-प्रदान के आधार पर दी गई है।

- इलेक्ट्रॉन के आदान-प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण-वे अभिक्रियाएँ जिनमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ कहते हैं।

Na → Na+ + e–

Fe2+ → Fe3+ + e–

2Cl– → Cl2 + 2e

अतः ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है या धनायन पर आवेश बढ़ता है या ऋणायन पर आवेश में कमी होती है।

अपचयन-वे अभिक्रियाएँ जिनमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन (e–) ग्रहण करता है, अपचयन कहलाती है।

Cl+e– → Cl–

MnO4-1 + e– परमैंग्नेट आयन → MnO4-2 मैंग्नेट आयन

Mg+2+2e– → Mg

अतः अपचयन अभिक्रयाओं में उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन पर आवेश में कमी होती है।

उपापचयी अभिक्रिया-

उपरोक्त अभिक्रिया में Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण (Zn → Zn+2 + 2e–) तथा कॉपर सल्फेट का Cu में अपचयन (Cu+2 + 2e– → Cu) हो रहा है।

प्रश्न 38. उत्प्रेरक की विशेषताएँ तथा उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर-

उत्प्रेरक-वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं किन्तु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।

उत्प्रेरक की विशेषताएँ अथवा गुण निम्न प्रकार हैं

- उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं लेकिन उनके स्वयं के रासायनिक संघटन तथा मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

- अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है।

- प्रत्येक अभिक्रिया के लिये एक विशिष्ट उत्प्रेरक आवश्यक होता है अतः एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता।

- उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारम्भ नहीं करता है केवल उसके वेग को बढ़ाता है।

- उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र तथा प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है।

- उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा ताप में परिवर्तन से इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है।

उत्प्रेरकों के प्रकार-उत्प्रेरकों को भौतिक अवस्था तथा क्रिया के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है।

- भौतिक अवस्था के आधार पर

(a) समांगी उत्प्रेरक- जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण

2SO2(g) + O2(g) सल्फर डाईऑक्साइड →NO(g)→ 2SO3(g) सल्फरट्राईऑक्साइड

(b) विषमांगी उत्प्रेरक- जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न-भिन्न होती है तो इस स्थिति में उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण

N2(g) + 3H2(g) →Fe(S)→ 2NH3(g)

- क्रिया के आधार पर

(a) धनात्मक उत्प्रेरक- वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण

2KClO3 →MnO2→ 2KCl + 3O2

(b) ऋणात्मक उत्प्रेरक- वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।

उदाहरण-ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। अतः हाइड्रोजन परॉक्साइड को संग्रहित करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाते हैं।

2H2O2 →ग्लिसरॉल → 2H2O + O2

(c) स्वतः उत्प्रेरक- जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण

CH3COOC2H5 + H2O ⇔ CH3COOH + C2H5OH

यहाँ प्रारम्भ में अभिक्रिया का वेग कम होता है परन्तु एसीटिक अम्ल (CH3COOH) के कुछ मात्रा में बनने के पश्चात् अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अतः इस अभिक्रिया में एसीटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक है।

(d) जैव उत्प्रेरक- वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक (एन्जाइम) कहते हैं।

उदाहरण- माल्टोज →माल्टेज→ ग्लूकोज

प्रश्न 39. रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण व इसकी विशेषताएँ लिखें।

उत्तर-

रासायनिक समीकरण-जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाईऑक्साइड गैस बनती है।

C + O2 → CO2

रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण

- रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम क्रियाकारकों को बायीं ओर लिखकर तीर का निशान (→) लगाया जाता है, तत्पश्चात् दायीं ओर उत्पादों को लिखा जाता है।

- क्रियाकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच धन का चिन्ह (+) लगाया जाता है। जैसे

C + O2 → CO2

- अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए (s), द्रव के लिए (l) तथा गैस के लिए (g) लिख देते हैं।

C(s) + O2(g) → CO2(g)

- अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उसके लिए (aq) लिखते हैं।

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq).

- अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात् दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान ⇔ इस प्रकार लगाया जाता है।

- अभिक्रिया सम्पन्न होने के लिये आवश्यक ताप तथा दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं।

- ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः धनचिन्ह (+) तथा ऋण चिन्ह (-) लगाकर ऊष्मा की मात्रा को भी लिखा जाता है। ऊष्मा को चिन्ह Δ से भी लिखा जाता है।

N2 + 3H2 → 2NH3 + 10.5 kcal/mole

N2 + 2O2 → 2NO2 – 21.6 kcal/mole

- अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है।

रासायनिक समीकरण की विशेषताएँ-रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि की सम्पूर्ण जानकारी मिलती है।

- पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

- रासायनिक अभिक्रिया के लिये आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि के बारे में ज्ञात हो जाता है।

- अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी यह भी स्पष्ट हो जाता है।

- रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी भी हो जाती है।

प्रश्न 40. निम्नलिखित में अंतर बताइए

(a) उत्क्रमणीय-अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया

(b) उत्प्रेरक वर्धक-उत्प्रेरक विष

(c) समांगी-विषमांगी उत्प्रेरण

(d) ऑक्सीकरण-अपचयन।

उत्तर-

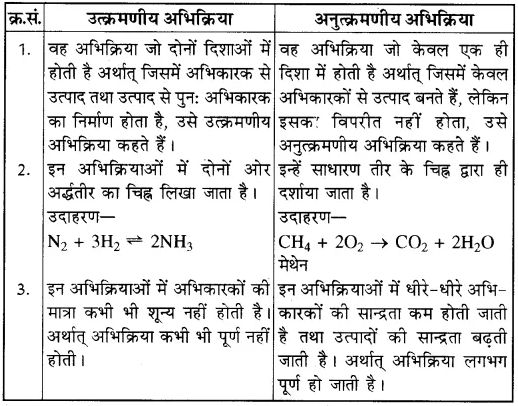

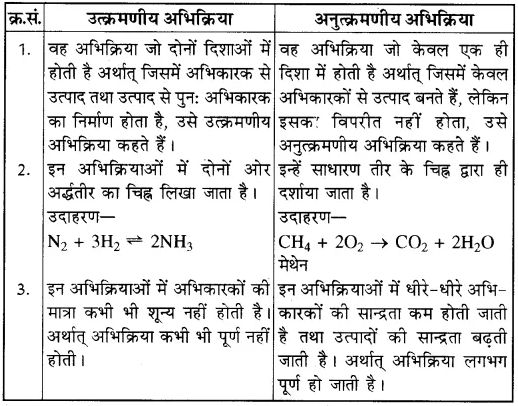

(a) उत्क्रमणीय-अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया

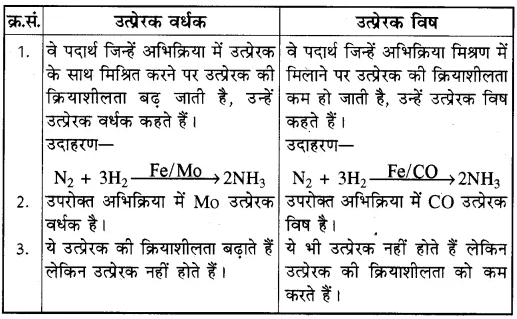

(b) उत्प्रेरक वर्धक-उत्प्रेरक विषउत्प्रेरक वर्धक ।

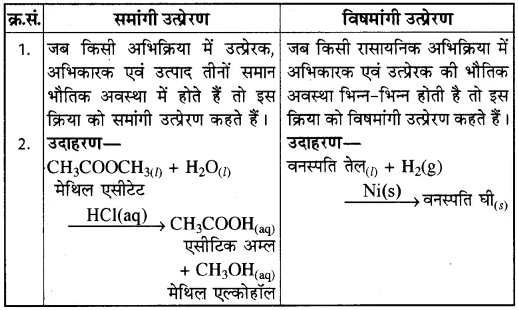

(c) समांगी-विषमांगी उत्प्रेरण

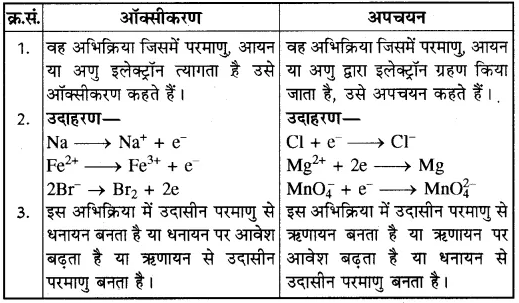

(d) ऑक्सीकरण-अपचयनक्र.सं. ऑक्सीकरण

(अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर)

1. जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका

(अ) ऑक्सीकरण होता है

(ब) अपचयन होता है।

(स) अप्रभावित रहता है।

(द) जल अपघटन होता है।

2. ऊष्माशोषी अभिक्रिया है

(अ) CaO का जल में घुलना

(ब) NH4Cl का जलीय विलयन बनाना

(स) NaOH का जलीय विलयन बनाना

(द) उपरोक्त सभी

3. H2 +Cl2 → 2HCl में

(अ) H2 का अपचयन हो रहा है

(ब) H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है।

(स) Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है।

(द) उपरोक्त सभी

4. नीचे दी गयी अभिक्रिया के संबंध में कौनसा कथन असत्य है?

2PbO(s) + C(s) → 2Pb(s) + CO2(g)

(i) सीसा अपचयित हो रहा है।

(ii) कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रही है।

(iii) कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है।

(iv) लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है।

(अ) (i) एवं (ii)

(ब) (i) एवं (iii)

(स) (i), (ii) एवं (iii)

(द) उपरोक्त सभी

5. अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की है?

(अ) संयोजन अभिक्रिया

(ब) द्विविस्थापन अभिक्रिया

(स) वियोजन अभिक्रिया

(द) विस्थापन अभिक्रिया

6. लौह-चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?

(अ) हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।

(ब) क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रॉक्साइड बनता है।

(स) कोई अभिक्रिया नहीं होती है।

(द) आयरन लवण एवं जल बनता है।

7. अभिक्रिया-वनस्पति तेल + H2 →Ni→ वनस्पति घी, में उत्प्रेरक वर्धक है

(अ) Fe

(ब) Mo

(स) Cu

(द) Co

8. अभिक्रिया Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है?

(अ) CuSO4

(ब) Zn

(स) ZnSO4

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. NH4Cl के विलयन की pH होगी

(अ) 7

(ब) 7 से कम

(स) 7 से अधिक

(द) कुछ नहीं कहा जा सकता।

10. निम्न में से कौनसा भौतिक परिवर्तन नहीं है?

(अ) लोहे का चुम्बक बनना

(ब) कार्बन के जलने पर CO2 का बनना

(स) नौसादर (NH4Cl) का उर्ध्वपातन

(द) शक्कर का जल में विलेय होना ।

उत्तरमाला- 1. (अ) 2. (ब) 3. (ब) 4. (अ) 5. (द) 6. (अ) 7. (स) 8. (ब) 9. (ब) 10. (ब)

प्रश्न 1. निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए

Pb(NO3)2(s) →ऊष्मा→ PbO(s) + NO2(g) + O2(g)

उत्तर-

Pb(NO3)2(S) →ऊष्मा→ PbO(s) + 2NO2(g) + O2(g)

प्रश्न 2. चिप्स की थैली में कौनसी गैस भरी जाती है ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो सके?

उत्तर-

नाइट्रोजन गैस

प्रश्न 3. अपघटनीय अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी कारक बताइए।

उत्तर-

ताप, विद्युत तथा प्रकाश।

प्रश्न 4. पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौनसी गैस निकलती है?

उत्तर-

पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है।

2KClO3 (s) →गर्भ→2KCl(s) + 3O2(g)↑

प्रश्न 5. Pb(s) + CuCl2(aq) → PbCl2(aq) + Cu(s) किस प्रकार की अभिक्रिया है?

उत्तर-

विस्थापन एवं रेडॉक्स (उपापचयी) अभिक्रिया।

प्रश्न 6. मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है?

उत्तर-

श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड।

प्रश्न 7. मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या अपचयित? (2Mg + O2 →2 MgO)

उत्तर-

मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है।

प्रश्न 8. CH4(g) + O2 → CO2(g) + H2O का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा?

उत्तर-

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O (l)

प्रश्न 9. N2 तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

उत्तर-

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

प्रश्न 10. कैल्सियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है?

उत्तर-

कैल्सियम ऑक्साइड (CaO) को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है।

प्रश्न 11. कॉपर से अधिक सक्रिय तीन धातुओं के नाम लिखिए।

उत्तर-

आयरन (Fe), जिंक (Zn) तथा मैग्नीशियम (Mg)

प्रश्न 12. अभिक्रिया H2S + Br2 → 2HBr + S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है?

उत्तर-

Br2 (ब्रोमीन) का।

प्रश्न 13. संगमरमर (Marble) का रासायनिक सूत्र क्या है?

उत्तर-

CaCO3 (कैल्सियम कार्बोनेट)।

प्रश्न 14. Zn, Pb तथा Cu की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए।

उत्तर-

Zn > Pb > Cu

प्रश्न 15. एन्जाइमों का संघटन तथा विशेषता बताइए।

उत्तर-

एन्जाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि भिन्न-भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं।

प्रश्न 16. उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कौनसी दो अभिक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं ?

उत्तर-

उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र अभिक्रिया तथा प्रतीप अभिक्रिया साथ-साथ चलती हैं।

प्रश्न 17. एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण बताइए।

उत्तर-

रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का वहन एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।

प्रश्न 18. उत्प्रेरक वर्धक का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

अभिक्रिया-वनस्पति तेल + H2 →Ni/Cu→ वनस्पति घी, में Ni उत्प्रेरक तथा Cu उत्प्रेरक वर्धक है।

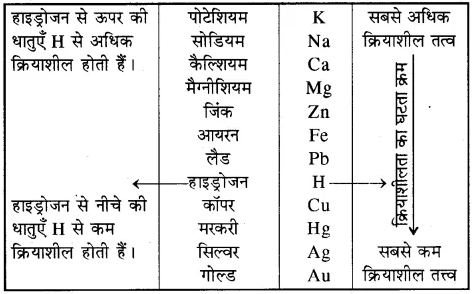

प्रश्न 19. सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं ?

उत्तर-

तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं।

प्रश्न 20. भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं।

प्रश्न 21. दूध से दही बनना तथा तैयार सब्जी का कुछ घण्टों बाद खराब होना किस प्रकार के परिवर्तन हैं ?

उत्तर-

रासायनिक परिवर्तन।

प्रश्न 22. कॉपर सल्फेट नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर नीला रंग विलुप्त हो जाता है, क्यों ?

उत्तर-

ZnSO4 तथा Cu बनने के कारण।

प्रश्न 23. ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा लिखिए।

उत्तर-

वह अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीशीज (तत्व, परमाणु, आयन या अणु) इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण तथा इन स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसे अपचयन कहते हैं।

प्रश्न 24. अपचायक किसे कहते हैं ?

उत्तर-

वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं।

प्रश्न 25. ऑक्सीकारक किसे कहते हैं ?

उत्तर-

वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं।

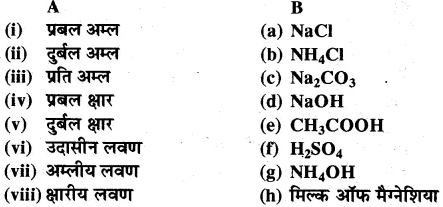

प्रश्न 1. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

(i) बर्फ का पिघलना (A) एन्जाइम

(ii) उपापचयी (रेडॉक्स) अभिक्रिया (B) भौतिक परिवर्तन

(iii) जैव उत्प्रेरक (C) CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(l)

उत्तर-

(i) (B)

(ii) (C)

(iii) (A)

प्रश्न 2. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

(i) संयुग्मन अभिक्रिया (A) इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ N;

(ii) अपचायक (B) वनस्पति तेल(l) + H2(g) →Ni(s)→ वनस्पति घी(s)

(iii) विषमांगी उत्प्रेरण (C) 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s)

उत्तर-

(i) (C)

(ii) (A)

(iii) (B)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में कोई एक अन्तर लिखिए

(अ) धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक

(ब) ऊष्मीय-अपघटन एवं विद्युत-अपघटन

(स) संकलन एवं विस्थापन अभिक्रिया (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)

उत्तर-

(अ) वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं।

धनात्मक उत्प्रेरक- 2SO2 + O2 →NO→ 2SO3

ऋणात्मक उत्प्रेरक- 2H2O2 →ग्लिसरील→ 2H2O + O2

(ब) ऊष्मीय अपघटन में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है जबकि विद्युत अपघटन में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित होकर कैथोड तथा एनोड पर भिन्न-भिन्न उत्पाद बनाता है।

(स) संकलन (योगात्मक या संयुग्मन) अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं जबकि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है।

प्रश्न 2. संयुग्मन, विस्थापन एवं अपघटनीय अभिक्रियाओं को दर्शाने वाली एक-एक रासायनिक समीकरण लिखिए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, मॉडल पेपर, 2017-18 )

उत्तर-

- संयुग्मन अभिक्रिया

C(s) + O2(g)→CO2(g)

- विस्थापन अभिक्रिया

CuSO4(aq) + Zn(s) → ZnSO4(aq) + Cu(s)

- अपघटनीय अभिक्रिया

2H2O(l) →विद्युत धारा→ 2H2(g) + O2(g)

प्रश्न 3. रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं? अभिक्रिया ZnO + C → Zn + CO में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन हो रहा है?

उत्तर-

रेडॉक्स अभिक्रिया-ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है अर्थात् जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएँ एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।

उपरोक्त अभिक्रिया में ZnO का अपचयन तथा C का ऑक्सीकरण हो रहा है।

प्रश्न 4. अभिक्रिया CuO + H2 → Cu + H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

अभिक्रिया CuO + H2 → Cu + H2O में H2 का ऑक्सीकरण तथा CuO का अपचयन हो रहा है।”

अन्य उदाहरण- 4Na + O2 → 2 Na2O

प्रश्न 5. (अ) रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।

(ब) निम्न अभिक्रियाओं में A को पहचानिए

(i) Zn + CuSO4 → A + Cu

(ii) Na2SO4 + BaCl2 → A + 2NaCl

उत्तर-

(अ) CuO + H2 →Δ→ Cu+ H2O

(ब) (i) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu (जिंक सल्फेट)

(ii) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl (बेरियम सल्फेट)

अतः अभिक्रिया (i) में (A) ZnSO4 है तथा (ii) में (A) BaSO4 है।

प्रश्न 6. निम्न समीकरणों में X, Y व Z को पहचानिए

(i) Cu + CO2 →नमी→ हरा पदार्थ (X)

(ii) Ag + Y →हेवा→ काला पदार्थ (Ag2S)

(iii) FeSO4 →ऊष्मा→ Fe2O3 + SO3 + Z

उत्तर-

X = CuCO3, Y = H2S, Z = SO2

प्रश्न 7. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए

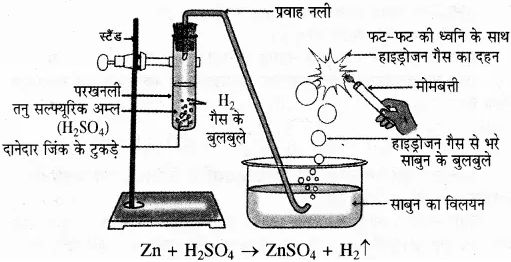

(i) CuSO4 (aq) + Fe (S) →

(ii) Zn (s) + H2SO4 (l) →

(iii) 4Na (s) + O2 (g) →

उत्तर-

(i) CuSO4 (aq) + Fe (s) → FeSO4 (aq) + Cu (s)

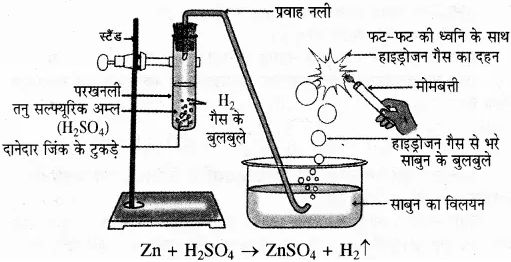

(ii) Zn (s) + H2SO4 (l) → ZnSO4 (aq) + H2 (g)

(iii) 4Na (s) + O2 (g) → 2Na2O (s)

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST

प्रश्न 8. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए

(अ) कैल्सियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड → कैल्सियम कार्बोनेट + जल

(ब) जिंक + सिल्वर नाइट्रेट → जिंक नाइट्रेट + सिल्वर

(स) ऐलुमिनियम + कॉपर क्लोराइड → ऐलुमिनियम क्लोराइड + कॉपर

(द) बेरियम क्लोराइड + पोटैशियम सल्फेट → बेरियम सल्फेट + पोटैशियम क्लोराइड

उत्तर-

संतुलित रासायनिक समीकरण

(अ) Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l)

(ब) Zn(s) + 2AgNO3 (aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)

(स) 2Al(s) + 3CuCl2(aq) → 2AlCl3(aq) + 3Cu(S)

(द) BaCl2(aq) + K2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2KCl(aq)

प्रश्न 9. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए

(i) जेल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं।

(ii) सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन (जल में ) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन (जल में) से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं।

उत्तर-

(i) BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) → 2NaCl(aq) + BaSO4(s)

(ii) NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)

प्रश्न 10. किसी पदार्थ ‘x’ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है।

(i) पदार्थ ‘X’ का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए।

(ii) पदार्थ ‘X’ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए।

उत्तर-

(i) पदार्थ ‘X’ कैल्सियम ऑक्साइड है। जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसे चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO है।

(ii) CaO(s) + H2O(l)(बिना बुझा हुआ चूना) → Ca(OH)2(aq) (बुझा हुआ चूना) (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड)

प्रश्न 11. जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?

उत्तर-

जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इसमें लोहा (आयरन), कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है।

Fe(s) (आयरन) + CuSO4 (aq) (कॉपर सल्फेट) → FeSO4 (aq) (आयरन सल्फेट) + Cu(s) (कॉपर)

इस अभिक्रिया में लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धीरे-धीरे गायब होने लगता है।

प्रश्न 12. (a) किसी रासायनिक समीकरण की सीमाएँ बताइए।

(b) उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर-

(a) बहुत सी विशेषताओं के बाद भी रासायनिक समीकरण की निम्न सीमाएँ हैं

- यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है।

- इससे क्रियाकारक तथा उत्पाद की सान्द्रता के बारे में स्पष्ट नहीं होता है।

(b) उत्प्रेरण-वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, परन्तु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं।

उदाहरण-

2KClO3 →MnO2→ 2KCl + 3O2

प्रश्न 13. प्रमुख तत्त्वों की सक्रियता श्रेणी लिखिए।

उत्तर-

प्रमुख तत्त्वों की सक्रियता श्रेणी

प्रश्न 14. रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? समझाइए।

उत्तर-

किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा प्रतीकों के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं।

वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लम्बा हो जाता है अतः इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसकी सबसे सरल विधि शब्द समीकरण होती है। जैसे-मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अतः इसका शब्द समीकरण इस प्रकार होगा

मैग्नीशियम (अभिकारक) + ऑक्सीजन → मैग्नीशियम ऑक्साइड (उत्पाद)

इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं तथा एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं।

प्रश्न 15. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर-

संतुलित रासायनिक समीकरण-संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है, जिसके दोनों पक्षों (अभिकारक एवं उत्पाद) में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है।

रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्त्व-द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होता है न ही विनाश अर्थात् किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।

जैसे- Fe + H2O → Fe3O4 + 4H2 (कंकाली समीकरण)

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (संतुलित समीकरण)

प्रश्न 16. अपचायक तथा ऑक्सीकारक क्या होते हैं? समझाइए।

उत्तर-

वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा ये इलेक्ट्रॉन त्यागकर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। अतः अपचायक इलेक्ट्रॉनदाता तथा ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉनग्राही होता है।

प्रश्न 17. क्या होता है जब? ( केवल रासायनिक समीकरण दीजिए)

(i) चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है।

(ii) जिंक धातु की सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया की जाती है।

(iii) बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है।

उत्तर-

(i) Ca(OH)2(aq) चूने का पानी। (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) + CO2(g) → CaCO3(s) (कैल्सियम कार्बोनेट) + H2O(l)

(ii) Zn (जिंक) + 2NaOH (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) → Na2ZnO2(सोडियम जिंकेट) + H2

(iii) Ca(OH)2 (बुझा हुआ चूना) कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड + Cl2 → CaOCl2 (ब्लीचिंग पाउडर) + H2O

प्रश्न 18. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर-

ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया- वह अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथसाथ ऊर्जा/ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण-

(i) प्राकृतिक गैस का दहन

CH4 (g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + ऊर्जा

(ii) श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

ऊष्माशोषी अभिक्रिया- वह अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा को अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण-

(i) N2(g) + O2(g) → 2NO(g)

(ii) शर्करा का जल में विलयन बनाना।

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST

प्रश्न 19. वियोजन (अपघटनीय) अभिक्रिया को संयोजन (संयुग्मन) अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है, क्यों? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर-

वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे-छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाता है जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ (तत्व या यौगिक) मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।

संयोजन अभिक्रिया-

उदाहरण-

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

वियोजन अभिक्रिया-

2FeSO4(s) फेरस सल्फेट (हरा रंग) → Fe2O3(s) फेरिक ऑक्साइड + SO2(g) + SO3(g)

प्रश्न 20. ऑक्सीजन के संयोग तथा विलोपन के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण भी दीजिए

(a) ऑक्सीकरण

(b) अपचयन।

उत्तर-

(a) ऑक्सीकरण-

वह अभिक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ के साथ

ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात् ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं।

ऑक्सीकरण के उदाहरण

- 2Cu(s) + O2(g) → 2CuO(s) कॉपर ऑक्साइड (काला रंग)

- C(s) + O2(g) → CO2(g)

(b) अपचयन-

वह अभिक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है अर्थात् ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।

अपचयन के उदाहरण

- CuO(s) + H2(g) →ताप→ Cu(s) भूरा रंग + H2O(l)

- ZnO(s) + C(s) → Zn (S) + CO (g)

प्रश्न 21. विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर-

विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अन्तर—

प्रश्न 22. उत्क्रमणीय अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

अभिक्रिया–A + B ⇔ C + D (उत्क्रमणीय)

उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक साथ दोनों दिशाओं (अग्र व प्रतीप) में होती है। सर्वप्रथम अभिकारकों (A+ B) से उत्पादों (C+ D) का निर्माण होता है। उपयुक्त मात्रा में उत्पाद बनते ही प्रतीप अभिक्रिया प्रारम्भ होकर पुनः अभिकारकों का निर्माण होने लगता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है तथा हर समय अभिक्रिया मिश्रण में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं । सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन्द पात्र में होती है।

उदाहरण

(i) N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

(ii) H2O + H2CO3 ⇔ H3O+ + HCO–3

प्रश्न 23. भौतिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएँ अथवा गुण बताइए।

उत्तर-

भौतिक परिवर्तन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं

- भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है।

- इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारम्भिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है।

- यह परिवर्तन अस्थायी होता है।

- इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।

प्रश्न 24. रासायनिक अभिक्रिया से क्या आशय है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर-

रासायनिक अभिक्रिया-वह अभिक्रिया जिसमें प्राप्त उत्पाद मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संघटन में भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है परन्तु पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण

2 Mg(s) + O2 → 2MgO(s)

मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है।

अन्य उदाहरण-

C(s) + O2(g) → CO2(g)

इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध टूटते हैं तथा नये बंधों का निर्माण होता है।

प्रश्न 25. रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, समझाइए।

उत्तर-

रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। जिसमें अभिक्रिया को दोनों ओर, अणुओं की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है।

रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। जैसे

C3H8 प्रोपेन + O2 → CO2 + H2O

C3H8 + O2 → 3CO2 + H2O

यहाँ C को संतुलित किया गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं तथा अन्त में ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है।

C3H8 + O2 → 3CO2 + 4H2O

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

प्रश्न 1. अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण को समझाइए।

उत्तर-

वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं

(a) तीव्र अभिक्रिया

(b) मंद अभिक्रिया

(a) तीव्र अभिक्रिया- ये अभिक्रियाएँ अत्यन्त तेजी से सम्पन्न होती हैं। सामान्यतया ऐसी अभिक्रियाएँ आयनिक होती हैं जैसे-प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया 10-10 सेकण्ड में ही सम्पन्न हो जाती है।

NaOH प्रबल क्षार + HCl प्रबल अम्ल → NaCl + H2O (10-10sec)

AgNO3 + HCl → AgCl श्वेत अवक्षेप + HNO3

सिल्वर नाइट्रेट विलयन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन को मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड (AgCl) का श्वेत अवक्षेप बन जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बहुत तेज होती है तथा इस अभिक्रिया का अर्द्धआयु काले (tip) 10-12 सेकण्ड होता है।

(b) मंद अभिक्रिया- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनको पूर्ण होने में कई घंटे, दिन या वर्ष तक लग जाते हैं, उन्हें मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएँ बहुत धीमी गति से होती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया वर्षों तक चलती रहती है।

4Fe + 3O2 + 6H2O → 2Fe2O3.3H2O

अन्य उदाहरण-

2KClO3 →Δ→ 2KCl + O2

CH3COOH एसीटिक अम्ल + C2H5OH एथेनॉल → CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट + H2O

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST

प्रश्न 2. सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया में उत्पादों तथा अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है।

उत्तर-

अभिक्रिया-2Mg(s) + O2(g) →Δ→2MgO(s) में मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों में मैग्नीशियम (Mg) के परमाणुओं की संख्या 2 है तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है और उत्पाद बनने के पश्चात् भी इनकी संख्या उतनी ही रहती है। अतः अभिक्रिया से पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात् Mg तथा 0, का द्रव्यमान समान रहता है।

अन्य उदाहरण-

अभिक्रिया-

में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले का दहन हो रहा है। यहाँ कोयला (C) तथा ऑक्सीजन (O2) अभिकारक हैं । इस अभिक्रिया में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान रहता है।

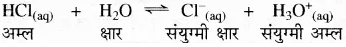

प्रश्न 3. अम्ल तथा क्षार के मध्य अभिक्रिया को क्या कहते हैं ? विभिन्न प्रकार के अम्लों एवं क्षारों के मध्य अभिक्रिया का वर्णन करते हुए विलयन की pH बताइए।

अथवा

उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए।

उत्तर-

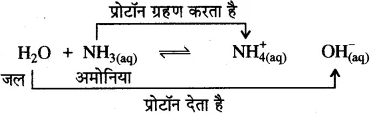

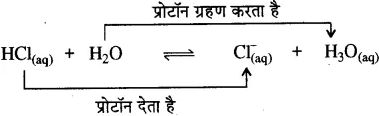

जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल के हाइड्रोजन आयन (H+) क्षार के हाइड्रॉक्सिल आयन (OH-) से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं।

अम्ल + क्षार → लवण + जल

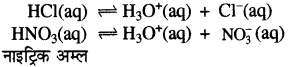

(a) प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया- जब समान सान्द्रता के प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो प्राप्त विलयन की pH 7 होती है। क्योंकि अम्ल एवं क्षार मिलाने पर विलयन उदासीन होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल से प्राप्त एक मोल H+ आयन क्षार के एक मोल OH- आयनों से क्रिया कर जल बनाते हैं अतः विलयन उदासीन हो जाता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार पूर्णतः आयनित होते हैं।

उदाहरण-

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H+ + Cl– + Na+ + OH– → Na+ + Cl– + H2O

कुल अभिक्रिया इस प्रकार होती है

H+ + OH– → H2O

(b) दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया- दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया में दुर्बल अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होता है अतः अम्ल एवं क्षार के समान मोल लेने पर भी OH- आयनों की मात्रा H+ आयनों से अधिक होती है अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात् भी विलयन में OH- आयन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं अतः विलयन की pH 7 से अधिक होती है।

उदाहरण-

CH3COOH दुर्बल अम्ल + NaOH प्रबल क्षार ⇔ CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na+ OH– ⇔ CH3COO–Na+ + H2O

CH3COOH + OH– ⇔ CH3COO– + H2O

(c) प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के मध्य अभिक्रिया- प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया में दुर्बल क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होता है। अतः विलयन में अम्ल तथा क्षार के समान मोल लेने पर भी H+ आयनों की मात्रा OH- आयनों की मात्रा से अधिक होती है अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात् भी विलयन में H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं इसलिए विलयन की pH 7 से कम होती है।

HCl प्रबल अम्ल + NH4OH दुर्बल क्षार → NH4Cl + H2O

H+Cl– + NH4OH + NH4+Cl– + H2O

H+ + NH4OH + NH4+ + H2O

We hope the given Solutions for Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक will help you. If you have any query regarding Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

कक्षा 10 का दोहरान करने के लिए नीचे विज्ञान पर क्लिक करें

विज्ञान SCIENCE REVISION

CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST

CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021

JOIN TELEGRAM

SUBSCRIBE US SHALA SUGAM

SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM

SOME USEFUL POST FOR YOU

⇓ ⇓ ⇓

![SMILE 3 CLASS 8]()

by Sheetal Panwar | Apr 18, 2021 | CLASS 12, E CONTENT, MOCK TEST, REET, STUDENT CORNER |

RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र Human Geography Nature and Special Area

Rajasthan Board RBSE CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र

RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र Human Geography Nature and Special Area

पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर

बहुचयनात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे?

(अ) हम्बोल्ट

(ब) रिटर

(स) रेटजेल

(द) हंटिंगटन

प्रश्न 2. “मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।” परिभाषा किसने दी?

(अ) रेटजेल

(ब) एलन सैम्पल

(स) ब्लॉश

(द) कार्ल सावर

प्रश्न 3. नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं?

(अ) ग्रिफिथ टेलर

(ब) ब्लॉश

(स) मैकिण्डर

(द) हरबर्टसन

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन फ्रांसिसी भूगोलवेत्ता नहीं है?

(अ) ब्लॉश

(ब) ब्रुश

(स) डिमांजियाँ

(द) रिटर उत्तरमाला

उत्तरमाला:

1. (स), 2. (ब), 3. (अ), 4. (द).

प्रश्न 5. मानव भूगोल के त्रि-संतुलन के घटकों के नाम बताइए।

उत्तर: जैविक, अजैविक व सांस्कृतिक घटक।

प्रश्न 6. रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए।

उत्तर: रेटजेल की पुस्तक का नाम एन्थ्रोपोज्योग्राफी है।

प्रश्न 7. संभववाद विचारधारा किसने दी?

उत्तर: संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी विद्वान पॉल-विडाल-डी-ला-ब्लॉश ने दी।

प्रश्न 8. प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केन्द्रों के नाम बताइए।

उत्तर: प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केन्द्रों में सिन्धु घाटी सभ्यता, मोहन जोदड़ो की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि शामिल हैं।

प्रश्न 9. मानव भूगोल के पाँच उपक्षेत्रों के नाम बताइए।

उत्तर: मानव भूगोल के पाँच उपक्षेत्रों में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, निर्वाचन (राजनीतिक) भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल शामिल हैं।

प्रश्न 10. मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए।

उत्तर: मानव भूगोलं की प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत है। जीन ब्रुश के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध कीमतों से,

भू-गर्भशास्त्र का सम्बन्ध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का सम्बन्ध पौधों से है उसी प्रकार भूगोल का केन्द्र बिन्दु स्थान से है जिसमें कहाँ व क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल मानव को केन्द्रीय भूमिका का अध्ययन करता है। फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है।

उन्होंने मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के सम्बन्धों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अन्तर्गत आता है। इसी कारण मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केन्द्रीय बिन्दु के रूप में रहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के विकास (कब, क्यों, कैसे) को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है।

मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन व क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर केन्द्रित रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण के उपयोग का अध्ययन व वातावरण में किए गए बदलाबों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। सारांशत: यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल मानव व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन मानव को केन्द्रीय भूमिका के रूप में रखकर अध्ययन कस्ता है।

प्रश्न 11. मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए।

उत्तर: इस काल में नौसंचालन सम्बन्धी कुशलताओं व खोजों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नये क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को बढ़ावा दिया जिससे विश्व के संदर्भ में विशाल ज्ञान का प्रसार हुआ। इस काल में अन्वेषण, विवरण वे प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस काल में मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। प्रदेशों की यह समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी इसी आधार पर भौगोलिक अध्ययन किये गए।

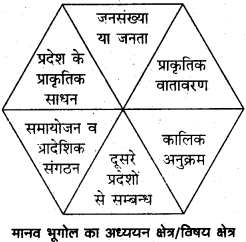

प्रश्न 12. मानव भूगोल के विषय-क्षेत्र का वर्णन कीजिये।

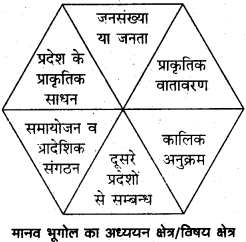

उत्तर: मानव भूगोल मानव व उससे सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन जनसंख्या करने वाला विषय है। इसका विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं अन्तर्सम्बन्धित या जनता स्वरूप को दर्शाता है। मानव भूगोल सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों (राज्य, राष्ट्र, प्रदेश) में निवास करने वाली जनसंख्या व उससे सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय व ऐतिहासिक तथ्यों का समावेशित अध्ययन करती है।

मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः जनसंख्या संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक वातावरण, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण तथा कालिक विश्लेषण को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल के इस विषय ४त्र को दिये गए चित्र से समझा जा सकता है। मानव भूगोल के इस विषय क्षेत्र को उपर्युक्त पहलुओं के आधार पर वर्णित। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र/विषय क्षेत्र किया गया है –

- जनसंख्या संसाधन/जनता व उसकी क्षमता: मानव भूगोल में जनसंख्या से सम्बन्धित दशाओं-जनसंख्या वितरण, घनत्व, जनसमूहों, जनसंख्या के प्रवास, अधिवास व उसकी प्रजातियों तथा सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता संगठन है।

- प्राकृतिक संसाधन/प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन: मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन व मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, मत्स्य रूपी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन शामिल है।

प्रश्न 13. आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइये।

उत्तर: इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पैशेल, रिचथोफेन व रेटजेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रेक्सल, विडाल-डी-ला-ब्लॉश, ब्रेश, दी मातन, डिमांजियाँ व फ्रेब्रे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर एवं ब्रिटेन में हरबर्टसन, मैकिण्डर, रॉक्सबी तथा फ्लुअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया।

20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समांजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक सम्बन्धों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के प्रारम्भिक दौर में मानव वातावरण सम्बन्धों का नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। नियतिवाद में प्रकृति के संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना। 21वीं सदी के आरम्भ में नव नियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों में सामंजस्य पर जोर दिया गया।

यह विचारधारा ‘रुको व जाओ’ के नाम से भी जानी जाती है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन ‘सांस्कृतिक भूगोल’ एवं आर्थिक भूगोल’ के रूप में हुआ। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उप-शाखाओं; जैसे-राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल का उद्भव हुआ।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोतर

RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र Human Geography Nature and Special Area

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है?

(अ) संसाधन भूगोल

(ब) मृदा विज्ञान

(स) मानव भूगोल

(द) नगरीय भूगोल

प्रश्न 2. मानव भूगोल का प्रादुर्भाव ब विकास किस शताब्दी से सम्बन्धित है?

(अ) 12वीं

(ब) 14वीं

(स) 16वीं

(द) 18वीं

प्रश्न 3. “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है” यह कथन किसका है?

(अ) फ्रेडरिक रेटजेल

(ब) एलन सैम्पल

(स) ब्लॉश

(द) रिटर

प्रश्न 4. संभववाद की नींव किसने रखी थी?

(अ) डी ला ब्लॉश

(ब) हंटिंगटन

(स) रेटजेल

(द) ब्रुश

प्रश्न 5. भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?

(अ) हिकेटियम

(ब) एनेक्सीमेंडर

(स) हैरोडोट्स

(द) रेटजेल

प्रश्न 6. आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने की थी?

(अ) अमेरिकन

(व) फ्रांसीसी

(स) जर्मन

(द) यूनानी

प्रश्न 7. किस विचारधारा में प्रकृति को प्रधानता दी गई है?

(अ) निश्चयवाद

(ब) संभववाद

(स) नवनियतिवाद

(द) प्रसम्भाव्यवाद

प्रश्न 8. ‘रुको और जाओ’ की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था?

(अ) रेटजेल ने

(ब) ब्लॉश ने

(स) ग्रिफिथ टेलर ने

(द) हैरोडोट्स ने

प्रश्न 9. मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ?

(अ) 1910 के दशक में

(ब) 1930 के दशक में

(स) 1950 के दशक में

(द) 1970 के दशक में

प्रश्न 10. निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है, वह है –

(अ) जनसंख्या भूगोल

(ब) कृषि भूगोल

(स) जलवायु विज्ञान

(द) नगरीय भूगोल

उत्तरमाला:

1. (स), 2. (द), 3. (अ), 4. (अ), 5. (अ), 6. (स), 7. (अ), 8. (स), 3. (ब), 10. (स)

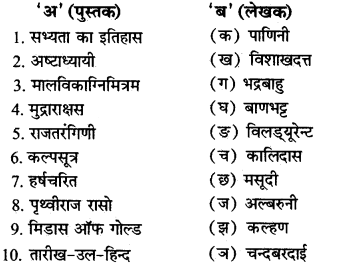

निम्नलिखित में स्तम्भ अ को स्तम्भ ब मे मुमेलित कीजिए –

स्तम्भ (अ)

(भूगोलवेत्ता) |

स्तम्भ (ब)

(सम्बन्धित राष्ट्र) |

| (i) हम्बोल्ट |

(अ) ब्रिटेन |

| (ii) डिमांजियाँ |

(ब) अमेरिका |

| (iii) कार्ल सॉवर |

(स) फ्रांस |

| (iv) मैकिण्डर |

(द) जर्मन |

उत्तर: (i) द, (ii) स, (iii) ब, (iv) अ

प्रश्न 1. भूगोल किस तरह का विज्ञान है?

उत्तर: भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 2. एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषता बताइए।

उत्तर: भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यावहारिक विषय है।

प्रश्न 3. भूगोल किसको अध्ययन करता है?

उत्तर: भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाती है।

प्रश्न 4. भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ कौन-सी हैं?

उत्तर: भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ-भौतिक भूगोल व मानव भूगोल हैं।

प्रश्न 5. भौतिक भूगोल क्या है?

उत्तर: भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें भोतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 6. मानव भूगोल क्या है?

उत्तर: मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 7. एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: एलन सैम्पल के अनुसार, “मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।”

प्रश्न 8. डिकेन व पिट्स ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है?

उत्तर: डिकेन व पिट्स के अनुसार, “मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट अध्ययन किया जाता है।”

प्रश्न 9. मानव भूगोल की प्रकृति को कौन प्रकट करता है?

उत्तर: मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है।

प्रश्न 10. मानव भूगोल किस पर केन्द्रित रहता है?

उत्तर: मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकसमायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केन्द्रित रहता है। इसमें मानव को केन्द्र बिन्दु माना जाता है।

प्रश्न 11. हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है?

उत्तर: हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों-भौतिक दशाएँ व मानवीय अनुक्रिया के रूप में बांटा है।

प्रश्न 12.मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल तथ्यों के नाम लिखिए।

उत्तर: मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल तथ्यों में मुख्यतः जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक – संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन तथा दूसरे प्रदेशों से संबन्धों को शामिल किया गया है।

प्रश्न 13. जनसंख्या व उसकी क्षमता से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: जनसंख्या व उसकी क्षमता से तात्पर्य जनसंख्या के वितरण प्रारूप, घनत्व, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा जनसंख्या की प्रजातिगत एवं सामाजिक संरचना व जनसंख्या संघटन से होता है।

प्रश्न 14.प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: वे सभी जैविक या अजैविक घटक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं तथा जिनका मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु प्रयोग होता है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है।

प्रश्न 15. प्राकृतिक संसाधन कौन-कौन से हैं?

उत्तर: भूमि, जल, वन व खनिज मुख्यत: प्राकृतिक संसाधन में शामिल किये जाते हैं।

प्रश्न 16. सांस्कृतिक तत्व कौन-कौन से हैं?

अथवा

सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए।

उत्तर: सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों में जीव-जन्तुओं एवं मानवे का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविको के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास, सड़कें, उद्योग व मानव की क्रियाओं से निर्मित स्वरूपों को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 17.कालिक अनुक्रम क्या है?

अथवा

कालिक विश्लेषण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: मानव समाज और उसके भौगोलिक सम्बन्ध स्थिर नहीं होते हैं अपितु सभी सम्बन्ध क्रियात्मक होते हैं। इन सभी सम्बन्धों का समयानुसार अध्ययन ही कालिक अनुक्रम या कालिक विश्लेषण कहलाता है।

प्रश्न 18. वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अभिन्न अंग कैसे बन गया है?

उत्तर: वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ते वातावरण अवनयने व प्रदूषण की समस्याओं के बढ़ने से वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अभिन्न अंग बन गया है।

प्रश्न 19. मानव के अभ्युदय के साथ कौन-सी प्रक्रियाएँ प्रारम्भ हो गई थीं?

उत्तर: पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपान्तरण मानव के अभ्युदय के साथ ही आरम्भ हो गया था।

प्रश्न 20.मानव भूगोल के विषयों में दीर्घकालिक सातत्य क्यों पाया जाता है?

उत्तर: मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारम्भ की कल्पना करने पर इसकी जड़े इतिहास में अत्यंत गहरे स्वरूप को दर्शाती हैं जिसके कारण मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य/नैरंतर्य पाया जाता है।

प्रश्न 21. अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को किन-किन युगों में बांटा गया है?

उत्तर: अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को तीन युगों-प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल में बांटा गया है।

प्रश्न 22.मानव भूगोल के संदर्भ में प्राचीन काल की दशाओं को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

प्राचीन काल में मानव भूगोल का कैसा स्वरूप दृष्टिगत होता था?

उत्तर: प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच आपसी अन्त: क्रियाएं न्यून थीं। एक-दूसरे के बारे में ज्ञान कम था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप मिलती थी।

प्रश्न 23. प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव किन सभ्यताओं में देखने को मिलता है?

उत्तर: भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं में प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है।

प्रश्न 24.अरस्तू ने वातावरण के प्रभाव को किस – प्रकार स्पष्ट किया था?

उत्तर: अरस्तु के अनुसार वातावरण मानवीय चिंतन वे स्वभाव को नियंत्रित करता है। उन्होंने ठण्डे प्रदेशों के मानव को बहादुर परन्तु चिन्तन में कमजोर बताया था जबकि एशिया के लोगों को सुस्त किन्तु चिंतनशील बताया था।

प्रश्न 25.हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है?

उत्तर: हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखा था इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है।

प्रश्न 26.मध्य काल में मिथक व रहस्य क्यों खुलने लगे?

अथवा

मानव भूगोल का मध्यकाल किस प्रकार एक नया काल सिद्ध हुआ?

उत्तर: मध्यकाल में नौसंचालन सम्बन्धी कुशलताओं, अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हुईं जिससे मिथक व रहस्य खुलने लगे। इसी कारण यह काल एक नया काल सिद्ध हुआ।

प्रश्न 27.नव नियतिवाद की विचारधारा क्या है ?

उत्तर: मानव व प्रकृति दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों में सामंजस्य पर जोर देने से सम्बन्धित अवधारणा नवनियतिवाद है। इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसे ‘रुको व जाओ’ के नाम से भी जाना जाता है।

प्रश्न 28. मानव भूगोल में कौन-कौनसी दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ?

उत्तर:मानव भूगोल में कल्याणपरक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा एवं आचरणात्मक विचारधारा का उदय हुआ था।

प्रश्न 29. आचरणपरक विचारधारा क्या है?

उत्तर: आचरणपरक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएँ करते समय हमेशा भार्थिव लाभ पर ही विचार नहीं करता बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र आवरण पर्यावरण) पर आधारित होते हैं। यही आचरणपरक विचारधारा है।

प्रश्न 1. भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ हैं। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, वन, खनिज, जल, उच्चावचों (पर्वत, पठार, मैदान) आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।

प्रश्न 2. रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है।’ रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एन्थ्रोपोज्योग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया।

प्रश्न 3. पाल विडाल-डी-ला-ब्लॉश ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है?

अथवा

ब्लॉश के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए।

उत्तर: विडाल-डी-ला-ब्लॉश, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे। जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। उनके अनुसार, “मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक सम्बन्धों को एक नया विचार देता है। जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक सम्बन्धों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है।”

प्रश्न 4. मानव भूगोल की प्रकृति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अन्तर्सम्बन्धों पर निर्भर है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहद् स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। गृह, गाँव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन (बन्दरगाह), दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएँ भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्त्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। वस्तुतः मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ-साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं।

प्रश्न 5. जीन ब्रून्श ने मानव भूगोल की प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट किया है?

उत्तर: प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्श के अनुसार, “जिस प्रकार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध कीमतों से, भू-गर्भशास्त्र का सम्बन्ध चट्टानों से, वनस्पतिशास्त्र का सम्बन्ध पौधों से, मानवाचार-विज्ञान का सम्बन्ध जातियों से तथा इतिहास को सम्बन्ध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केन्द्र बिन्दु स्थान है। जिसमें कहाँ’ व ‘क्यों’ जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है।”

प्रश्न 6. सांस्कृतिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? इसके तत्वों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: सांस्कृतिक वातावरण का अर्थ-पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त दशाओं में परिवर्तन करने से जो स्वरूप दृष्टिगत होते हैं उन्हें सांस्कृतिक वातावरण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व-वे सब तत्व जो मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं, सांस्कृतिक वातावरण के अंग हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव वे पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्ध को प्रकट करते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अन्तर्गत जीव-जन्तुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि सम्मिलित हैं।

प्रश्न 7. मानव भूगोल में उपशाखाओं का उदय कैसे हुआ?

उत्तर: मानव भूगोल, भूगोल की एक मुख्य शाखा है। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। इस विभाजन का मुख्य कारण मानव भूगोल का अध्ययन अधिक सूक्ष्म रूप से करना था। मानव की क्रियाओं में विशेषीकरण की यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती रही जिसके कारण मानव भूगोल में उपशाखाओं का विकास जारी रहा। राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, संसाधन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल इसी प्रक्रिया के परिणाम हैं।

RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र (MANAV BHUGOL : PRAKRITI VA VISHAY KSHETR)

प्रश्न 1. मानव भूगोल का भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में उदय कैसे हुआ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, इसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल एक समाकलनात्मक, आनुभविक व व्यावहारिक विषय है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति के साथ मानवीय अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है।

इन सभी दशाओं से मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान बन जाता है जिसमें मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक सम्बन्धों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। इन सभी देशाओं से यह एक पूर्ण विषय को रूप धारण कर लेता है। मानव की महत्ता व सभी कार्यों में संलग्नता के कारण अंतत: मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास 18वीं शताब्दी में हो गया था। यहीं से मानव भूगोल का एक शाखा के रूप में उदय हुआ।

प्रश्न 2. मानव भूगोल मानव केन्द्रित विषय (विज्ञान) क्यों है?

उत्तर: मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक-समायोजन व क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर मुख्य रूप से केन्द्रित रहता है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या-क्या बदलाव लाता है ? इन तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। मानव के कारण ही जनसंख्या, जनसंख्या प्रदेशों व संसाधनों की रचना हुई है।

मानव ने अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन-सहन को परिवर्तित किया है साथ ही रूपान्तरण व समायोजन भी किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो कुछ भी शामिल है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध मानव से ही है। क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों को पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन मानव को आधार मानकर किया जाता है। इन सब दशाओं के कारण ही मानव भूगोल में मानव की केन्द्रीय भूमिका मानी गई है।

प्रश्न 3. मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पक्ष कौन-कौन से हैं?

अथवा

मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किन बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है?

उत्तर:

मानव भूगोल के अन्तर्गत प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समुदायों के आपसी कार्यात्मक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक उद्देश्यों, मान्यताओं तथा रीति-रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पक्षों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है –

- मानव संसाधन।

- प्रदेश में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक संसाधन।

- मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य।

- मानव और वातावरण के मध्य आपसी समायोजन।

- विभिन्न प्रदेशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध।

- कालिक विश्लेषण।

प्रश्न 4. प्रादेशिक समायोजन को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

प्रादेशिक संगठन की प्रक्रिया क्या है? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएँ किस प्रकार वितरित हैं ? यह जानना ही आवश्यक नहीं है अपितु यह भी जानना, आवश्यक है कि उनका वितरण इस प्रकार से क्यों है? इनके बिना भूगोल का अध्ययन सार्थकता को प्राप्त नुहीं कर सकता है। ये सभी भिन्नताएँ या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती हैं या मानवीय क्रियाओं के कारण। मानव ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं से कैसे लगायी है, का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का क्षेत्र है।

संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनके उपयोगं व संरक्षण का अध्ययन मानव भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन प्रदेश के संदर्भ में ही हो सकता है। आज वातावरण अवनयन व प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। अत: वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल का मुख्य अंग बन गया है। ये सभी दशाएं प्रादेशिक समायोजन के मिश्रित स्वरूप का ही परिणाम हैं।

प्रश्न 5. फ्रेडरिक रेटजेल के मानव भूगोल में योगदान को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

फ्रेडरिक रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं। इन्होंने मानव भूगोल को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने ‘एन्थ्रोपोज्योग्राफी’ नामक ग्रंथ की रचना की थी जो मानव भूगोल को इनकी विशेष देन है। इन्होंने इसे ग्रंथ में प्रादेशिक वर्णन के स्थान पर मानव भूगोल एवं भौतिक परिवेश सम्बन्धित व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किए थे। इन्होंने मानव को विकास की अन्तिम कड़ी माना था।

अपने ग्रंथ में इन्होंने मानव वितरण के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक परिवेश के कारक व तत्त्वों की सरल वे स्पष्ट व्याख्या की थी। इन्होंने निश्चयवाद का प्रबल समर्थन किया था। ये मानव की शारीरिक, मानसिक, वितरण व गतिशीलता हेतु पर्यावरणीय दशाओं को महत्त्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने मानव के विश्व वितरण स्वरूप का वर्णन किया था। इन्होंने जलवायु के प्रभाव को मुख्य मानते हुए प्राचीन सभ्यता केन्द्रों के उद्भव एवं विकास का कारण भी इसे ही माना था।

प्रश्न 6. मानव भूगोल में 1970 के दशक के पश्चात विकसित विचारधाराओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

मात्रात्मक क्रांति के पश्चात भूगोल में कौन-सी विचारधाराओं का विकास हुआ था? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि एवं अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते 1970 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित तीन नई विचारधाराओं का उदय हुआ –

- कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा: मानव भूगोल की इस विचारधारा का सम्बन्ध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे।

- आमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा: मानव भूगोल की इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध पूँजीवाद के विकास से था।

- व्यवहारवादी विचारधारा: मानव भूगोल की इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक जोर दिया।

प्रश्न 1. मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति व विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मानव भूगोल की परिभाषाएँ-मानव भूगोल को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वान एवं उनके : द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –

- रेटजेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है।” रेटजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में भौतिक तथा मानवीय तत्त्वों के संश्लेषण पर अधिक बल दिया गया है।

- एलन सी. सैम्पल के अनुसार, “मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।” सैम्पल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में कार्यरत मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील सम्बन्धों की व्याख्या की गयी है। सैम्पल की इस परिभाषा में सम्बन्धों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है।

- पाल विडाल-डी-लॉ-ब्लॉश के अनुसार, “मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य सम्बन्धों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को प्रस्तुत करता है।” ब्लॉश द्वारा दी गई मानव भूगोल की यह परिभाषा पृथ्वी एवं मनुष्य के अन्त:सम्बन्धों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करती है।

- अल्बर्ट डिमांजियाँ के अनुसार-“मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के सम्बन्धों का अध्ययन है।”

- लिविंग स्टोन एवं रोजर्स के अनुसार, “मानव भूगोल भौतिक/प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारणों एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।”

मानव भूगोल की प्रकृति:

मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अन्तर्सम्बन्धों पर टिका है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहत् स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। गृह, गाँव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्त्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। वस्तुतः मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ-साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है।

मानव भूगोल का विषय क्षेत्र:

मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये गए सभी प्रयासों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। अत: पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित हैं, वे सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। पृथ्वी तल पर मिलने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उसकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल के सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों का अध्ययन भी करना पड़ता है।

प्रश्न 2. प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइये।

उत्तर: प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच आपस में अन्योन्य क्रिया न्यून थी। एक-दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्त्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनैक्सीमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया।

अरस्तू ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठण्डे प्रदेशों के मानव को बहादुर परन्तु चिंतन में कमजोर बताया जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। स्ट्रेबो व उसके समकलीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू-पारिस्थितिकीय स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया।

CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत (BHARAT KA VAIBHAVPURN ATIT )

(Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021 HOW TO APPLY FOR JAN AADHAAR AT HOME ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज

चिरंजीवी योजना / MukhyaMantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana Rajasthan | Raj Universal Health Scheme Apply Online Registration Form 2021

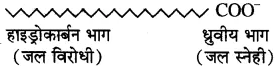

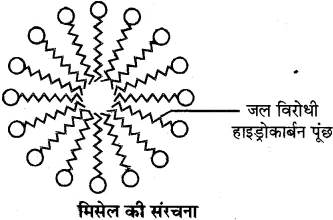

RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 5 CHEMEISRY IN EVERYDAY LIFE

RAJASTHAN SINGLE DAUGHTER DAUBLE DAUGHTER SCHEME

CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST

CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021

JOIN TELEGRAM

SUBSCRIBE US SHALA SUGAM

SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM

(Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021 HOW TO APPLY FOR JAN AADHAAR AT HOME ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज

RAJASTHAN SINGLE DAUGHTER DAUBLE DAUGHTER SCHEME

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना )

SOME USEFUL POST FOR YOU

⇓ ⇓ ⇓

![SMILE 3 CLASS 8]()

by Sheetal Panwar | Apr 18, 2021 | CLASS 12, E CONTENT, MOCK TEST, REET, STUDENT CORNER |

CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत (BHARAT KA VAIBHAVPURN ATIT )

पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर

बहुचयनात्मक प्रश्न

भारत का वैभवपूर्ण अतीत प्रश्न 1.

किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है?

(अ) अथर्ववेद

(ब) सामवेद

(स) यजुर्वेद

(द) ऋग्वेद।

उत्तर: (अ) अथर्ववेद

प्रश्न 2. ‘मिडास ऑफ गोल्ड’ पुस्तक के लेखक कौन थे?

(अ) मैक्समूलर

(ब)डी. डी. कौशाम्बी

(स) अल मसूदी

(द) अल्बेरुनी।

उत्तर: (स) अल मसूदी

12 प्रश्न 3. विक्रम सम्वत् की शुरूआत कब हुई?

(अ) 78 ई. पूर्व.

(ब) 57 ई. पूर्व.

(स) 78 ई.

(द) 130 ई.।

उत्तर: (ब) 57 ई. पूर्व.

प्रश्न 4. निम्नांकित में से कौन – सा वेदांग नहीं है?

(अ) शिक्षा

(ब) व्याकरण

(स) ज्योतिष

(द) सूत्र।

उत्तर: (द) सूत्र।

प्रश्न 5. प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रन्थ ‘युक्तिकल्पतरु’ के लेखक का नाम था?

(अ) राजा भोज

(ब) गौतमी पुत्र सातकर्णी

(स) भास्कराचार्य

(द) बाणभट्टं।

उत्तर: (अ) राजा भोज

प्रश्न 6. ऋग्वेदिक आर्यों को भौगोलिक क्षेत्र था?

(अ) ईरान

(ब) अफगानिस्तान

(स) दो आब प्रदेश

(द) सप्तसैन्धव।

उत्तर: (द) सप्तसैन्धव

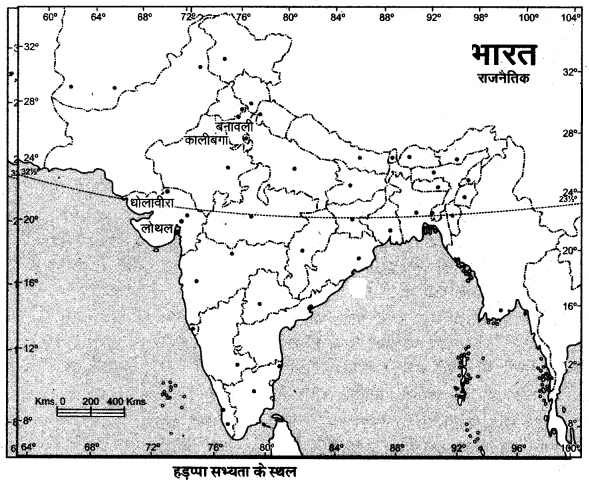

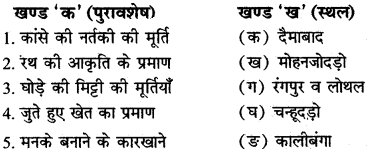

प्रश्न 7.सिन्धु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं?

(अ) लोथल

(ब) राखीगढ़ी

(स) धौलावीरा

(द) मोहनजोदड़ो।

उत्तर: (स) धौलावीरा

प्रश्न 8. महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे?

(अ) समिति

(ब) सभा

(स) आसन्न प्रज्ञापक

(द) संस्थागार।

उत्तर: (द) संस्थागार।

अति लघूत्तरात्मक प्रश्नउत्तर

प्रश्न 1. लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किन पुरातत्ववेत्ता ने प्रारम्भ किया था?

उत्तर: लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान प्रसिद्ध पुरातत्वविद् डॉ. वी. एस. वाकणकर ने प्रारम्भ किया था।

प्रश्न 2. दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किन – किन देशों में हुआ?

उत्तर: दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम, चम्पा, बर्मा, लंका आदि देशों में हुआ।

प्रश्न 3.अंगकोरवाट के स्मारक किस देश में स्थित हैं?

उत्तर: अंगकोरवाट के स्मारक कम्बोडिया में स्थित हैं।

प्रश्न 4. नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।

उत्तर: नवपाषाण युग में मानव पत्थर के उपकरणों की सहायता से कृषि व पशुपालन कार्य करने लगा था।

प्रश्न 5. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे?

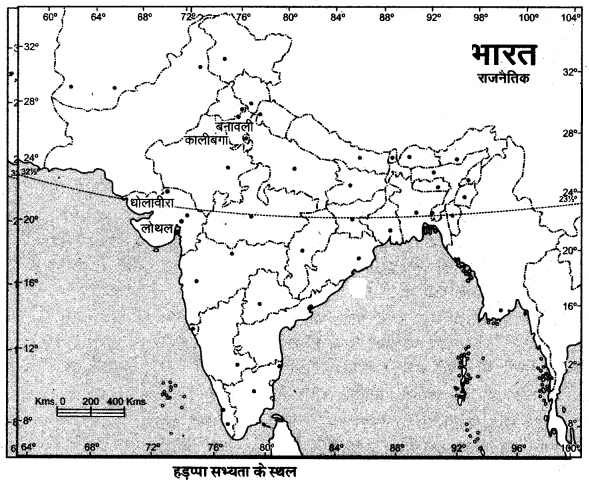

उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोग ताँबे की धातु से परिचित थे।